01

Et si la société civile était l'État ?

L’idée que nous avons de l’État est-elle encore compatible avec une véritable démocratie, celle de la société civile ? Comment changer vraiment de modèle, sans faire une République de plus, une sixième, puis une septième, puis… ?

Rencontre n°1

Rencontre n°1

L'État est en « mission impossible » : découvrez l’approche fondamentalement différente des Civiliens !

Les changements nécessaires ne doivent-ils pas être bien plus profonds que les débats habituels sur une 6e ou 7e République, notamment en France ? Sommes-nous aussi condamnés au débat stérile entre « Plus d'État » et « Moins d'État » ?

Face aux crises qui se succèdent, l'économiste Michel Laloux et le conseiller en économie sociale Stéphane Lejoly proposent de sortir de ces cercles vicieux en s'attaquant à la racine du problème : notre conception même de l'État.

Le modèle actuel du Gouvernement Exécutif Unitaire – cette pyramide rigide où les ministres tentent en vain de résoudre tous les problèmes par le haut – est en échec. Il a fait son temps. Il est urgent d’imaginer une nouvelle voie.

Le renversement des pouvoirs : le Législatif à l'État, l'Exécutif aux Civiliens !

La proposition est claire et audacieuse :

L'État devrait se concentrer sur son rôle essentiel : le pouvoir Législatif, c'est-à-dire être le garant de la définition des règles et du cadre légal.

Le pouvoir Exécutif doit être dévolu aux Civiliens – c’est-à-dire la société civile organisée et responsable – pour permettre à l'action de devenir dynamique et évolutive.

L'objectif n'est pas de faire disparaître les services publics, mais au contraire de les renforcer en les rendant plus opérants, en les faisant émerger du terrain plutôt que de la centralisation. La vidéo illustre ce changement radical avec des exemples frappants dans les domaines de la Santé et de l'Éducation, montrant comment l'exécution locale d'une loi-cadre peut prévenir la « généralisation des erreurs » et éviter des années d'inertie.

L'approche se veut résolument imaginative et créative.

Trois leviers d'action concrète pour incarner un tout nouveau concept d’État !

Les Civiliens doivent disposer de leviers d'action pour s'approprier le macro-social (même face à l'OMC ou la finance mondiale). La vidéo expose les outils concrets indispensables pour que les citoyens engagés, actifs et responsables, c’est-à-dire les Civiliens, deviennent de véritables acteurs :

Le droit à l'expérimentation sociétale directement mis en oeuvre par les Civiliens : ne plus dépendre du bon vouloir d’un gouvernement pour tester de nouvelles solutions sociales.

Un droit d'initiative populaire : Le « minimum vital » de la démocratie, permettant aux citoyens de proposer eux-mêmes leurs lois.

Une première étape vers une « monnaie de contribution » : l'idée révolutionnaire de commencer à accorder aux citoyens le pouvoir de flécher une partie de leurs impôts vers les associations et les projets qu'ils souhaitent soutenir. Un véritable pouvoir de vote par l'argent !

La vidéo est une première marche qui stimule la créativité et prouve qu’une autre forme d'organisation est non seulement possible, mais urgente. Ce n'est pas de la théorie !

Nous vous invitons chaleureusement à regarder cette première rencontre inspirante et à contribuer à sa diffusion pour un avenir où les Civiliens, c’est-à-dire nous tous, reprendrons notre juste place dans la gouvernance de la société !

Pour les "nostalgiques", voici la présentation originelle de cette vidéo au moment de sa première version ;-)

Une nouvelle ère s’ouvre. Le besoin d’une santé de la vie sociale et économique est devenu criant. Le modèle de l’État central et unitaire a fait son temps. Celui des Civiliens est venu. Ensemble, posons les bases d’une démocratie de la société civile.

L’économie est malade de la financiarisation. Comment la rendre saine ? Comment transformer la monnaie, le capital, le travail et le foncier-immobilier pour que l’économie soit au service de l’humain et de la terre ?

Lors de cette première rencontre, nous commençons par l’État. Que devrait être son rôle dans une société équilibrée et viable ?

L’idée que nous avons de l’État est-elle encore compatible avec une véritable démocratie, celle de la société civile ? Comment changer vraiment de modèle, sans faire une République de plus, une sixième, puis une septième, puis… ?

Et si la société civile était l’État ?

Et si la représentativité était le plus grand leurre ?

Nous sentons tous qu’un grand changement est nécessaire. Sommes-nous prêts à lâcher nos propres schémas, ceux avec lesquels nous avons grandi et que l’école et la société ont peut-être imprimés en nous, sans que nous nous en rendions compte ?

Osons traiter ces questions sur le fond. Faisons du neuf, avec du neuf.

Comment ? C’est ce dont nous parlerons lors de cette première rencontre civilienne animée par Stéphane Lejoly et Michel Laloux.

Lundi 1er juin 2020

Quelques points clés abordés lors de cette rencontre

Introduction

[00:32] Notre point de départ : un questionnement sur la forme sociale et sociétale à donner à notre vie commune.

[01:17] Nécessité d'un éveil de la pensée pour imaginer des solutions d'avenir.

[01:43] Les « Civiliens » : il s’agit notamment de personnes engagées dans un processus de réflexion et de coopération actives au sein de la société civile.

[03:03] Un des objectifs : concevoir des institutions qui soient dans un fonctionnement évolutif, à la mesure des aspiration des civiliens.

[03:55] Orientation de la démarche : recherche créative de pistes novatrices plutôt que critique.

[04:44] Focus de la première rencontre sur le fonctionnement de l'État.

Critique du modèle existant

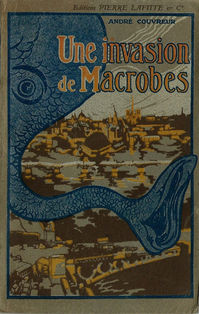

[05:35] Introduction du concept des "macrobes" (organismes supra-étatiques agissant de manière comparable à des microbes, toutefois au niveau macrosocial).

[07:24] Aller au-delà d’une énième République car il existe une volonté de changements plus profonds. Chercher la « cause des causes » des difficultés actuelles.

[08:27] Proposition d'une démocratie de la société civile.

[08:56] Mise en garde contre le syndrome "Tina" (There Is No Alternative / Il n'y a pas d'alternative).

[12:41] Nécessité de remettre en question la conception même de l'État.

[13:51] Interrogation sur les trois pouvoirs, et notamment le pouvoir exécutif.

[15:43] Critique du modèle du gouvernement unitaire (où les problèmes sont traités par le haut).

[18:31] La posture des « Civiliens » : ils sont ceux qui vont faire eux-mêmes.

[22:00] Constat : les initiatives de la société civile sont toutefois bloquées par des obstacles administratifs et financiers.

Nouveaux fondements de la gouvernance

[24:47] Faire descendre ce qui aujourd’hui est régi par le niveau macrosocial, au sein de la société civile, pour qu’elle le régisse.

[25:23] Rôle de l'État : être essentiellement le législatif ; l'exécutif revient aux civiliens.

[28:16] Inconvénient du système centralisé : il conduit à la généralisation de l'erreur.

[30:13] On peut aborder la Loi autrement que par le passé, via un principe de responsabilisation : donner l'obligation aux organisations de trouver une solution sans dire comment (la méthode et le chemin pour y parvenir ).

[32:41] Vers un autre macrosocial, qui n’est pas impulsé par le haut, mais qui naîtrait par la volonté et la construction même des acteurs de la société civile (qui en assurent aussi la coordination).

[35:36] Œuvrer selon des processus évolutifs dans des organisations à taille réduire, qui peuvent s’améliorer au fur et à mesure et permettent de corriger rapidement les erreurs.

Pistes d'action et nécessités

[36:07] (1) Pour opérer une transition : le nécessaire droit à l'expérimentation sociétale.

[37:22] Le droit à l'expérimentation doit être géré et administré par la société civile.

[38:57] L'urgence est de s'approprier le macrosocial.

[41:54] L'impuissance est due à la conviction que l'action au niveau macro (finance, OMC, etc.) est impossible.

[48:27] (2) Deuxième nécessité : le droit de pouvoir proposer des lois (initiative populaire).

[53:35] (3) Une nouvelle conception de l’impôt, notamment pour le financement des initiatives et organismes civiliens : la « monnaie de contribution » (qui permet notamment un fléchage de l'impôt) comme un vote pour des projets.

[58:48] Une mesure régulatrice : plafonner le budget des institutions pour éviter la concentration des moyens.

[01:02:04] Le pouvoir d'agir : c'est en « civiliant » que l'on devient civilien. Si nous n’avons pas la capacité d’expérimenter, d’agir, etc. alors nos capacités de civiliens ne peuvent pas grandir (notre capacité de discernement et nos compétences).

[01:05:10] Annonce du prochain thème : concevoir les services publics de la société civile qui seront renforcés, car ils seront agis par la société civile et non par une superstructure (par exemple le gouvernement).

[01:06:01] Conclusion : L'État est dans la définition des règles et non pas dans la gestion des services publics ; ce sont les citoyens (civiliens) qui se doivent de participer aux services publics et les gérer.

Et si la société civile était l’État ?

I. Introduction, contexte et objectifs de la démarche

La rencontre, animée par Stéphane Lejoly (conseiller en économie sociale) et Michel Laloux (économiste spécialisé dans les formes d’organisation sociétale), a pour objectif de réfléchir à la forme sociale et sociétale à donner à notre vie collective [00:32]. Face aux crises successives, il est urgent de penser aux causes des dysfonctionnements actuels et d’imaginer des solutions d’avenir [01:09].

Cette initiative, appelée Le Temps des Civiliens, invite les citoyens à s'engager dans un processus de réflexion individuelle et collective pour concevoir des pistes d’action au niveau de la société civile [01:43]. L'approche se veut résolument imaginative et créative, s'orientant vers la recherche de solutions novatrices qui pourraient agir dans un sens d’assainissement des problèmes sociaux, plutôt que de se contenter de critiquer l’existant [03:55].

II. Le diagnostic : les crises révélatrices et les « macrobes »

Michel Laloux introduit le concept que les crises récentes, comme le COVID-19, ont agi comme un « concentré » révélant de nombreux dysfonctionnements de la société [05:08]. En parallèle des microbes biologiques, il présente la notion de « macrobes » : des organismes ou institutions qui agissent comme des virus au niveau macro-social et macro-économique [05:58]. Pour observer et comprendre ces « macrobes » (comme les dysfonctionnements de la démocratie ou de la macroéconomie), il est nécessaire de développer un nouvel outil de pensée : le « macroscope »[06:25].

Le débat s'ouvre sur la question de l’État, avec la conviction que les changements nécessaires doivent être plus profonds que les débats habituels sur une 6e ou 7e République. L'objectif est de dépasser le modèle actuel de la République pour une « démocratie de la société civile » [08:27].

III. La remise en question du modèle étatique centralisé

Les intervenants contestent l’idée du « TINA » (There Is No Alternative), la croyance qu’il n’existe qu’une seule forme possible de démocratie ou d’État, même si elle se présente sous des variantes (droite ou gauche) [09:09]. Ils remettent en cause le débat binaire opposant ceux qui veulent moins d’État (libéraux) et ceux qui veulent plus d’État (par exemple en réaction à la crise du COVID-19), car les deux approches conservent la même conception inchangée de l’État [12:41].

Michel Laloux souligne qu'il faut interroger la composition de l’État (législatif, exécutif, judiciaire) et particulièrement le pouvoir exécutif [13:51]. L’État exécutif, souvent conceptualisé comme un gouvernement unitaire où un ministre est nommé pour chaque problème, est confronté à une « mission impossible », conduisant à la désillusion citoyenne [14:15]. Ce schéma pyramidal centralisé, où les solutions doivent « ruisseler » du haut vers le bas, est perçu comme fondamentalement inefficace [16:18].

IV. Le rôle des civiliens et la redéfinition de l’État

La société civile, active à travers une multitude d'associations, est capable de faire et d'agir [19:01]. Cependant, les initiatives associatives sont entravées par des obstacles administratifs, techniques et financiers considérables[22:24]. Pire, le système centralisé réagit à la pression citoyenne en créant de nouveaux ministères (Ministère de la Ville, Ministère de l’Égalité, Ministère de la solidarité, Ministère de la souveraineté industrielles, etc.), ce qui est un moyen d’enterrer ou de repousser la question ainsi qu’un symptôme d’une maladie qui se développe dans la société due à des « macrobes » [19:16].

Pour les conférenciers, il est nécessaire de sortir de l'action purement meso-sociale (associations, entreprises) pour agir aussi sur le macro-social [24:47].

Une nouvelle conception de l'État est proposée :

Le rôle central de l’État doit être le pouvoir législatif, c'est-à-dire la définition des règles [25:23].

Le pouvoir exécutif doit être exercé par les Civiliens eux-mêmes, c’est-à-dire les acteurs de la société civile [25:36].

Cette décentralisation permettrait des processus évolutifs et des corrections d'erreurs rapides et localisées, évitant ainsi la généralisation des erreurs (comme l’exemple de la gestion des masques pendant la pandémie) [28:16], [35:36].

Exemple de l’Éducation : Un système centralisé met 5 à 10 ans pour changer, tandis que l’autonomie permettrait une différenciation et une expérimentation accrue selon les besoins spécifiques des territoires (e.g., quartiers de Bruxelles vs. régions rurales) [26:19].

Exemple de la Santé : Plutôt qu'un gouvernement central qui impose la marche à suivre, la loi devrait se contenter d’exiger que chaque hôpital ou clinique soit obligé de prévoir son propre matériel et ses procédures en cas d’épidémie [30:21]. Cela responsabiliserait les acteurs et ferait émerger des organes de coordination gérés par la société civile (incluant associations d'utilisateurs et environnementales) [33:14].

V. Les pistes d'action et la réappropriation du macro-social

Il est impératif de s’attaquer au macrosocial mondial (OMC, FMI, banques centrales) qui, par ses règles, peut contrecarrer les initiatives locales [42:49]. L’exemple de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui permet l'ouverture totale des marchés agricoles est cité comme un « macrobe » qui nuit aux producteurs locaux et à l'autonomie alimentaire des territoires [43:40]. La première étape pour les Civiliens est de concevoir et d'imaginer des pistes pour se réapproprier ces sphères [42:18].

Deux revendications concrètes sont jugées indispensables pour l’action :

Le Droit à l’expérimentation sociétale : Il existe en théorie dans la Constitution française, mais est centralisé [36:36]. Il doit être administré et géré par la société civile elle-même pour permettre aux initiatives concrètes de se développer [37:17], [48:17]. (Voir aussi la page et la vidéo à www.civiliens.info/03 )

Le Droit à l’initiative populaire et au référendum : C'est le « minimum vital » de la démocratie, inspiré du modèle suisse. Si les citoyens ne peuvent pas proposer de lois, la démocratie est illusoire [48:31], [51:42].

Une troisième proposition majeure est avancée pour financer la société civile : La « Monnaie de Contribution ». Elle rend possible, entre autres, que les citoyens orientent (flèchent) eux-mêmes une partie de leurs impôts vers l'association ou la cause de leur choix [52:41].

Ce mécanisme donnerait aux citoyens un « pouvoir de vote d’une puissance incroyable » pour soutenir des projets spécifiques (par exemple, pour les citoyens qui le souhaitent, flécher l’impôt vers la recherche en agriculture biologique plutôt que les OGM) [55:09].

Il serait mis en place progressivement et soumis à des règles (comme un plafond budgétaire pour les institutions) afin d'éviter le chaos, les déséquilibres entre régions riches/pauvres, et d'encourager le discernement des individus [56:13], [58:20].

VI. Conclusion et prochaines étapes

La capacité d’action du citoyen passe par le discernement, qui n’est pas acquis et doit être exercé en permanence. « C’est en civiliant que l’on devient civilien » [01:02:04]. Les compétences de la société civile ne peuvent grandir que si elle a la possibilité de s’exercer à faire des choix et à mettre en œuvre des projets [01:02:28].

En conclusion, il est crucial de redéfinir la notion de service public. Les associations sont souvent utilisées par le pouvoir exécutif pour se décharger de tâches [01:03:31]. La prochaine étape sera de concevoir des « services publics de la société civile » qui constituent un renforcement du service public, géré par les Civiliens et financé par la monnaie de contribution, ce qui est indispensable à la santé de l'économie non marchande [01:05:21], [01:06:40]. Cette étape est présentée ici : www.civiliens.info/02

Cette formation a-t-elle fait l'objet de questions de la part du public (et de réponses) ?

Pour le savoir cliquez sur le lien ci-dessous.

S'ABONNER ?

Voulez-vous être tenus informés des prochaines rencontres civiliennes par email? Alors communiquez votre email via le formulaire d'abonnement : cliquez ici.